Par Jacob Hamel-Mottiez

L’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui omniprésente dans nos vies et est source de nombreux accommodements. Couplée aux données massives, elle est utilisée dans de nombreuses situations, notamment dans le cas de la publicité ciblée qui nous est destinée lorsque nous utilisons les réseaux sociaux ou encore quand nous naviguons sur le Web. Cependant, nous ne connaissons que rarement les risques et les répercussions qu’elle implique. L’un de ces risques est l’utilisation de l’IA et des données massives à des fins antidémocratiques. Cette problématique est vaste et englobe plusieurs enjeux. Je me concentrerai sur le phénomène du microciblage politique. Plus précisément, j’illustrerai comment ce dernier met en péril deux principes essentiels à la démocratie: la charité interprétative et la participation citoyenne.

De quelle intelligence artificielle parlons-nous ?

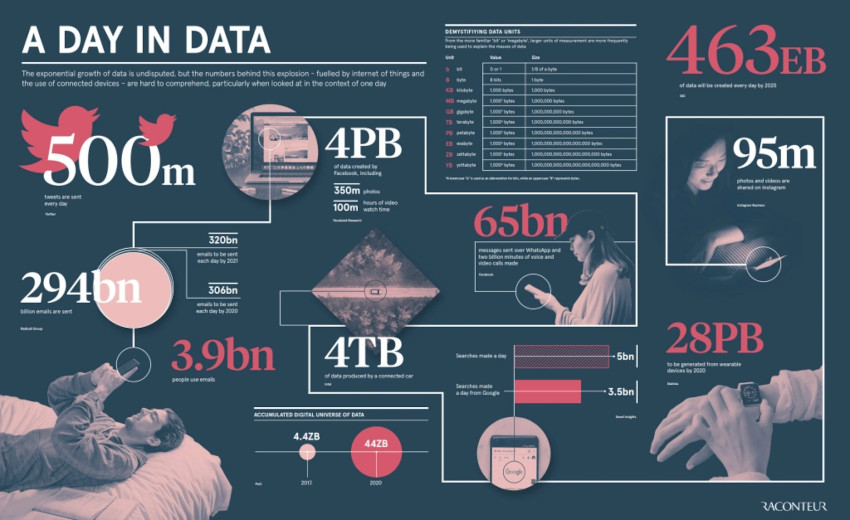

Commençons par préciser ce que nous signifions par intelligence artificielle et données massives. Dans ce billet, lorsqu’on utilise le terme général « intelligence artificielle », cela fait spécifiquement référence aux algorithmes d’exploration de données (data mining) à des fins d’analyse prédictive (predictive analytics). Par « algorithme d’exploration », on entend une variété de méthodes, souvent statistiques, qui permettent de découvrir des liens pertinents au sein d’un ensemble de données qui nous intéresse. L’analyse prédictive quant à elle est une couche additionnelle d’opérations qui extrapolent les résultats d’exploration, notamment afin d’anticiper les occurrences futures de ces liens ou leur transférabilité à des données similaires. Autrement dit, la première met au jour des corrélations dans les données déjà recueillies, alors que la seconde permet d’étendre ces résultats, afin d’être en mesure d’anticiper des comportements futurs1. Bien entendu, le fonctionnement de ces algorithmes ne serait pas possible sans la matière première : les données massives (Big data). L’Office québécois de la langue française en donne la définition suivante :

Ensemble d’une très grande quantité de données, structurées ou non, se présentant sous différents formats et en provenance de sources multiples, qui sont collectées, stockées, traitées et analysées dans de courts délais, et qui sont impossibles à gérer avec des outils classiques de gestion de bases de données ou de gestion de l’information2.

Quelques exemples de sources de ces données massives sont les téléphones intelligents, les publications sur les médias sociaux, les terminaux de paiement électroniques, les signaux de localisation GPS, etc3.

Cette base théorique maintenant établie, nous serons en mesure de mieux comprendre la menace que représente le microciblage politique pour la démocratie4.

Qu’est-ce que le microciblage politique?

Le microciblage consiste en l’utilisation des données personnelles que nous générons afin « d’envoyer le bon message à la bonne personne5 ». Appliquée au domaine politique, sa réalisation peut passer par l’utilisation de profilage psychographique dans le but d’influencer les décisions citoyennes telles que les processus électoraux. Cette notion de profilage psychographique désigne la méthode utilisée afin de définir des « profils » d’électeurs sur la base de valeurs, de croyances, d’opinions ou encore de traits de personnalités. Développer des algorithmes d’exploration et d’analyse prédictive sur des données sociales comme la consultation de sites web, le partage de publications, des mentions “jaime” ou des commentaires permet donc de catégoriser des populations d’électeurs en profils psychographiques. L’idée derrière leur mise en place est de cibler ce qui motive les électeurs à agir pour ensuite en tirer profit, notamment par la mise en place de publicités. La firme Cambridge Analytica, dont nous reparlerons dans la suite de ce billet, est un bon exemple cette utilisation de profilage psychographique à des fins de microciblage politique. Lors de la campagne électorale de Donald Trump en 2016, la firme britannique a utilisé le modèle OCEAN, un acronyme de cinq caractéristiques évaluées dans l’établissement des profils politiques. Celles-ci sont l’ouverture aux nouvelles expériences (openness to experience), l’importance accordée à l’ordre, aux plans, aux habitudes (consciousness), la sociabilité (extraversion), l’inclination à faire passer les autres avants soi (agreeableness) et finalement la tendance à être préoccupé (neuroticism)6. Voici un exemple de ces publicités adaptées, utilisées par John Bolton, conseiller à la sécurité nationale sous l’administration Trump, et son équipe lors de la campagne présidentielle de 20167 :

Openness, Consciousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism

Le phénomène microciblage politique comme un risque pour la démocratie

Le phénomène de microciblage politique introduit précédemment constitue un risque pour la démocratie, car il vient mettre en danger deux principes constitutifs de cette dernière : la charité interprétative et la participation citoyenne.

Le principe de charité interprétative est entendu comme la considération des meilleurs arguments en faveur des opinions adverses. Cet exercice critique est fondamental pour la démocratie, car dans le cas contraire, les opinions adverses risquent d’être présentées comme des caricatures, alors qu’elles peuvent être une source d’opposition légitime.

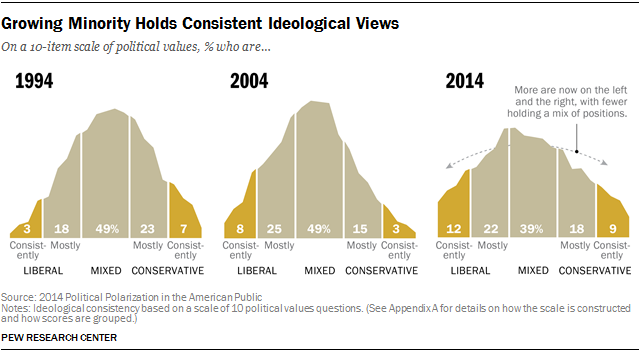

Une étude du Pew Research Center datant de 2014 nous rappelle que ce principe n’est pas irrémédiablement acquis en révélant que la polarisation des opinions, c’est-à-dire des opinions de moins en moins nuancées et de plus en plus extrêmes, a doublé en deux décennies aux États-Unis : « The overall share of Americans who express consistently conservative or consistently liberal opinions has doubled over the past two decades from 10% to 21%8. »

En considérant ces faits, l’utilisation du microciblage politique pourrait-il être bénéfique à la charité interprétative ? À première vue, classer les électeurs en profils de valeurs et de croyances comme l’a fait Cambridge Analytica peut sembler un moyen afin de sélectionner les informations politiques pertinentes leur permettant de faire un choix plus éclairé. La difficulté de cette ligne argumentative est qu’elle ne fait que repousser le problème d’un pas puisqu’il n’est pas évident de caractériser ce qui est pertinent comme information politique pour un électeur donné. En effet, l’objectif du microciblage politique devrait-il être de présenter aux électeurs des informations qui appuient leurs positions ou plutôt qui les confrontent9 ? Les nombreux travaux sur la notion de biais de confirmation laissent croire que la première option ne ferait qu’accroitre la polarisation déjà observée. En ce sens, serait-il plus judicieux d’exposer les électeurs à des opinions politiques allant à l’encontre de celles auxquelles ils donnent leur assentiment ? Cela freinerait-il la polarisation croissante ? De récentes études suggèrent que la situation n’est pas si simple puisque l’exposition à des informations confrontant nos opinions préétablies n’est pas garante d’un développement de positions plus nuancées. L’article Exposure to opposing views on social media can increase political polarization (2018) dévoile que dans certains cas c’est plutôt une augmentation de polarisation qui est observée couplée d’un affermissement idéologique10. Il est donc difficile d’accepter l’argument voulant que le microciblage politique puisse être bénéfique pour la charité interprétative parce qu’il pose à la fois un défi épistémique et social important. Le premier, celui épistémique, relève de notre compréhension limitée des effets du microciblage politique sur des phénomènes complexes comme la polarisation électorale. Le second, celui social, est que le microciblage peut être utilisé par des acteurs ayant des intérêts politiques qui entrent en conflit avec ceux de certains électeurs, comme dans le cas de la firme Cambridge Analytica dont l’objectif n’était certainement pas d’offrir aux électeurs les meilleures informations politiques. Somme toute, le microciblage politique apparaît davantage comme un risque plutôt qu’un bénéfice pour le principe de charité interprétative. Cela étant dit, ce principe démocratique n’est pas le seul mis en danger, celui de participation citoyenne l’est tout autant.

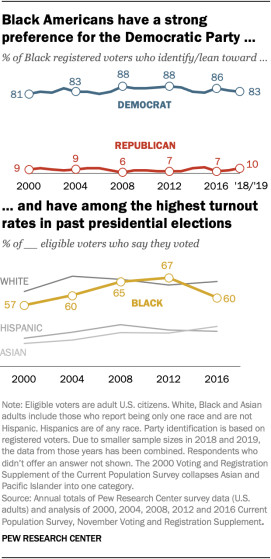

Le principe de participation citoyenne est l’idée selon laquelle la démocratie repose sur l’engagement de ses citoyens, notamment lors d’élections, de débats publics, de votes, etc. La participation des citoyens permet que les décisions démocratiques soient, dans une certaine mesure, représentatives de l’opinion de la population11. Parmi les exemples où l’IA combinée aux données massives a menacé le principe de participation citoyenne, l’affaire Cambridge Analytica est la plus connue12. En effet, une enquête menée par le média Channel 4 News a démontré que la firme a utilisé le microciblage politique par le biais du profilage psychographique afin de dissuader des électeurs à aller voter lors de la compagne de Donald Trump en 2016, particulièrement les Afro-Américains. Channel 4 News indique qu’en Géorgie, 61% des électeurs composant la catégorie « à dissuader » étaient des personnes afro-américaines, alors que ces dernières ne représentent à réalité que 32% des votants pour cet État. De façon similaire, la Caroline du Nord était composée à l’époque de 22% d’électeurs afro-américains, mais ces derniers comptaient pour 46% de la catégorie « à dissuader ». Au Wisconsin, le ratio est pire encore où les Afro-Américains ont été trois fois plus visés par le profilage politique (17% visés, alors que l’électorat était de seulement 5.4%) 13. Lorsqu’on sait que la communauté afro-américaine a une forte préférence pour le Parti démocrate14 on ne peut ignorer cette tentative de dissuasion, de surcroît lorsque cette dernière visait plusieurs États clés (Swing state) de l’élection de 2016. Cette manipulation à l’insu des électeurs dans l’optique d’écarter l’opposition politique est fondamentalement antidémocratique.

Encore une fois, à l’image de la charité interprétative, la mise à mal du principe de participation citoyenne pose des enjeux de nature sociale et épistémique. D’une part, le manque de transparence du microciblage politique pour les électeurs, c’est-à-dire l’ignorance de ceux-ci vis-à-vis de la façon dont l’IA a mené les inférences à leur sujet est hautement problématique. D’autre part, est-il acceptable de tenter d’exclure délibérément certains profils de la population à participer à la vie politique? Si cette tentative de dissuasion se révèle efficace, comment peut-on rendre compte de la représentativité de l’opinion citoyenne15?

Conclusion

Dans ce billet, je me suis penché sur les risques de l’intelligence artificielle pour la démocratie. Plus précisément, mon objectif était de montrer en quoi l’utilisation du microciblage politique porte atteinte aux principes de charité interprétative et de participation citoyenne. Également, je souhaitais mettre en évidence comment l’altération de ces deux piliers démocratiques entraîne des enjeux sociaux et épistémiques importants. L’utilisation de l’IA dans le domaine politique prendra certainement de plus en plus de place dans les années à venir. Cette réflexion se voulait une porte d’entrée afin de réfléchir à ses répercussions dans l’optique de protéger certains des principes essentiels qui constituent la démocratie.

Ressources supplémentaires

Dans cette section vous trouverez plusieurs ressources supplémentaires pour aller plus loin et pour mieux comprendre les enjeux qui ont été adressés dans ce billet.

Big Data

Chaire publique ALIÉS et NÉO, Qu’est-ce que le Big Data et que peut-il faire pour vous?

Profilage psychographique et microciblage politique

Présentation du fonctionnement du profilage psychographique à des fin de microciblage politique par l’ex PDG de la firme Cambridge Analytica M. Alexander Nix.

Concordia, Cambridge Analytica – The power of Big Data and psychographics

Polarisation

Are Social Media Driving Political Polarization? » https://greatergood.berkeley.edu/article/item/is_social_media_driving_political_polarization.

« Political Polarization in the American Public: How Increasing Ideological Uniformity and Partisan Antipathy Affect Politics, Compromise and Everyday Life » https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/

Notes

1 Office québécois de la langue française. (2020). Une intelligence artificielle bien réelle : les termes de l’IA : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-intelligence-artificielle.aspx

2 Ibid.

3 University of Wisconsin Data Science Degree. What Is Big Data?. https://datasciencedegree.wisconsin.edu/data-science/what-is-big-data/.

4 Cette section théorique a été volontairement simplifiée puisque mon propos n’est pas d’expliquer en détail la nature de l’IA, mais davantage son effet sur la démocratie. Cependant, vous trouverez des références en fin de billet pour les lecteurs voulant approfondir cet aspect.

5 Lavigne, M. (2018). Micro-ciblage et polarisation partisane lors de l’élection canadienne de 2015 [Mémoire de maitrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21325

6 Concordia. (2016). Cambridge Analytica – The Power of Big Data and Psychographics [vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc

7 Rosenberg, M., Confessore, N., Cadwalladr, C. (2018). How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions, The New York Times, https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html

8 Dimock et al. (2014). Political Polarization in the American Public. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/

9 Certains pourraient voir ici un faux dilemme. Cependant, l’idée n’est pas ici de soutenir que soit le microciblage présente uniquement des informations appuyant les opinions de l’individus ou les confrontant. Même en considérant un microciblage « mixte », la difficulté entourant quelles informations devraient être présentées n’est pas dissoute.

10 Cela étant dit, les conclusions de cette étude restent limitées: « Readers should not interpret our findings as evidence that exposure to opposing political views will increase polarization in all settings. » Le fait que l’étude ait été conduite aux États-Unis et par le biais du réseau social Twitter sont des paramètres qui empêchent la généralisation des résultats. Également, l’ignorance que nous avons, pour le moment, de ce qui cause cet effet de retour de flamme reste une limite aux conclusions qu’il est possible de tirer.

11 L’on peut considérer que la participation des citoyens n’est pas suffisante en elle-même pour assurer la représentativité de l’opinion collective. Cela étant dit, l’on peut tout de même accepter une version modérée qui accepte que la participation citoyenne rende les décisions démocratiques plus représentatives que son absence.

12 Le documentaire The Great Hack : L’affaire Cambridge Analytica (2019) reprend cette affaire.

13 Team Channel 4 News Investigations. (2020). Revealed: Trump Campaign Strategy to Deter Millions of Black Americans from Voting in 2016. Channel 4 News, https://www.channel4.com/news/revealed-trump-campaign-strategy-to-deter-millions-of-black-americans-from-voting-in-2016.

14 Budiman, A. (2020). Key Facts about Black Eligible Voters in 2020 Battleground States. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/21/key-facts-about-black-eligible-voters-in-2020-battleground-states/.

15 Il est à noter que nous avons peu de renseignements sur l’efficacité des moyens de profilages psychographiques qu’a utilisés la firme Cambridge Analytica. Néanmoins, nous pensons qu’efficaces ou non, la volonté délibérée de manipuler certains électeurs à leur insu pose des considérations éthiques importantes.