Par Emmanuel Bilodeau

Les membres de la communauté de l’Université de Sherbrooke sont fiers.es des engagements de leur établissement pour le développement durable. Devraient-ils l’être? À quel point les actions de l’UdeS vont-elles plus loin que la peinture verte (greenwashing)? Puisque les étudiantes et étudiants portent si fièrement l’étendard “verdoyant” de l’Université, ces questions apparaissent d’une pertinence immanquable. Ce billet se veut un examen partiel, court, mais sérieux de l’impact réel de l’organisation en matière d’émissions indirectes de gaz à effet de serre. Une étude du bilan avancé par l’Université permet de montrer qu’il n’est pas aussi exhaustif que prétendu. Je maintiendrai qu’un bilan plus exhaustif montre l’importance d’une refonte de la politique de remboursement des déplacements de l’UdeS.

Il est possible de s’intéresser à un type d’émissions non comptabilisées dans le bilan carbone de l’Université, soit les émissions indirectes afin de poser certaines bases d’une plus grande responsabilité de la communauté universitaire et de l’Université face à ses émissions de GES. Une perception plus authentique et critique des efforts environnementaux de l’Université permettra d’améliorer les mesures d’atténuation, le cas échéant.

Bilan carbone, un outil améliorant les décisions

La stratégie de développement durable qu’incorpore l’Université dans sa « culture organisationnelle » modifie de façon structurante les politiques de l’Université afin qu’elles s’alignent en cohérence avec les valeurs vertes du développement durable. Or, si l’on veut vraiment savoir si les politiques de l’Université sont efficaces (atteignent leurs objectifs) et efficientes (le font dans un rapport coût/bénéfice acceptable), il faut une perspective globale et précise de ces émissions. Toutefois, le bilan de l’UdeS est insuffisamment précis et exhaustif pour permettre un tel exercice.

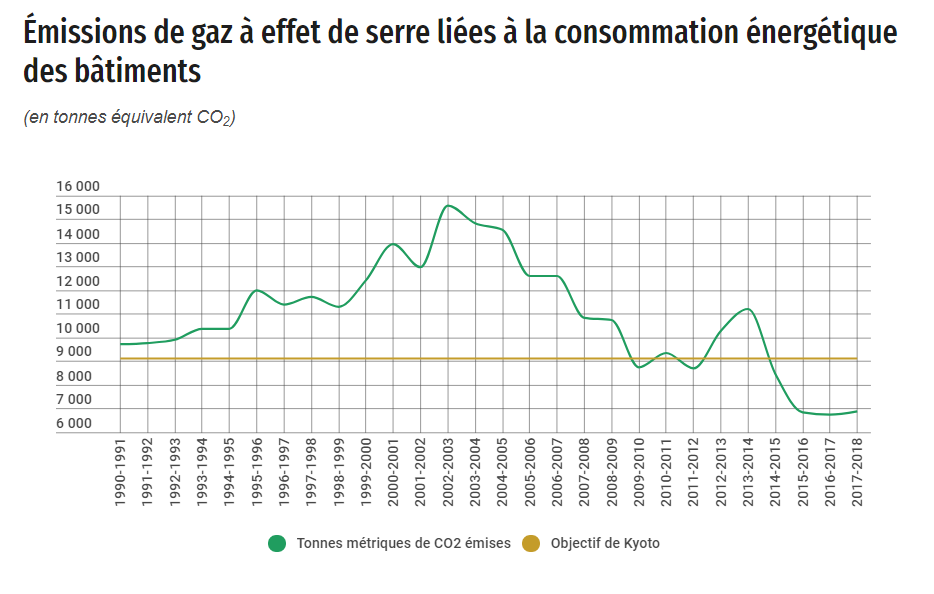

Le bilan carbone de l’établissement ne doit pas être confondu avec le diagnostic positif d’efficacité énergétique des bâtiments indiquant l’optimisation de l’utilisation de l’énergie pour le fonctionnement des bâtiments (voir l’illustration 1 plus bas). Bien que tous les deux s’inscrivent dans un effort de développement durable, le bilan carbone se distingue par son exhaustivité, puisqu’il vise à mesurer l’impact de l’entité qu’est l’Université en gaz à effet de serre pour tous les produits et services offerts. Une adéquation entre les impacts rapportés dans un portrait carbone et les impacts réels de l’établissement permet d’atteindre un outil puissant et fiable pour la prise de décision. Inversement, un bilan inadéquat peut entraîner une prise de décision non éclairée, et donc nuisible à l’efficacité des mesures.

Illustration 1: Bilan des GES émis par les bâtiments de l’UdeS. Tirée de https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/campus/ges/bilan-ges/

La précision de cet outil qu’est le bilan carbone est malheureusement variable en fonction des critères et des méthodologies suivies. Un niveau d’exhaustivité élevé est un critère que peu d’organismes réussissent à satisfaire encore en 2019. Cela provient de la difficulté à quantifier les émissions indirectes, c’est-à-dire celles causées par les fournisseurs, les intermédiaires et les autres chaînons liés à la production d’un bien ou d’un service. Ce type d’émissions correspond au troisième champ d’application (voir le tableau 2 plus bas) absent de la certification écoresponsable de l’Université jusqu’à maintenant (Stratégie énergétique Horizon 2020, p.3). En effet, les quantifications de GES exécutées par l’organisme Enviro-accès ne couvrent que 2 sur 3 des champs d’applications (voir tableau 1) suivant les normes internationales du Greenhouse Gas Protocole (GHG) établit suite au protocole de Kyoto. Est-ce que l’Université est totalement responsable de ces émissions indirectes? Possiblement que non, mais celles causées indirectement par l’Université devraient être au minimum comptabilisées. Comme l’Université a au moins une responsabilité partielle pour ces émissions, elle devrait aussi contribuer à les réduire ou à les compenser pour celles qui sont inévitables.

| Champ d’application 3 – autres émissions indirectes de GES |

|---|

| Voyage d’affaires des employés |

| Transport de produits et de matériels |

| Émissions des déchets |

| Émissions au long du cycle de vie des produits et des services |

| Activités réalisées en sous-traitance |

Tableau 1: Liste d’exemples du champ d’application 3 (Protocole de gaz à effet de serre, p.25)

Qu’en est-il des émissions des voyages liées à la recherche par les différents membres de l’Université? S’agit-il là d’un type d’émission que l’on pourrait comptabiliser et compenser?

Comparaison des émissions directes et indirectes de l’Université

1459 professeures et professeurs associé.es travaillent en recherche à l’UdeS1. Estimons l’impact en GES de leurs vols d’avion de façon conservatrice, en utilisant la grille d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre . Je présuppose que :

- Au moins la moitié d’entre eux et elles effectuent annuellement 1 voyage transcontinental (entre 8 et 16 heures d’avion, une fois à l’aller et une fois au retour), qui équivaut à 4 tonnes de CO2

- 1 voyage domestique (moins de 6 heures d’avion, une fois à l’aller et une fois au retour), qui équivaut à 2 tonnes de CO2

- Totalisant alors 4380 tonnes de CO2 annuellement!

Qu’en est-il des étudiants et étudiantes et des professionnel.le.s de recherche? Estimons :

- qu’environ 1/4 des 12 285 étudiantes et étudiants à la maîtrise effectuent 1 voyage domestique et 1 voyage transcontinental, ce qui équivaut à 6 tonnes de CO2/personne/an.

- totalisant 18 426 tonnes de CO2 annuellement!

Effectuez les mêmes calculs pour les doctorant.e.s, les stagiaires postdoctoraux et les professionnel.le.s de recherche selon des barèmes conservateurs et vous arriverez à une somme totale des émissions indirectes produites par les voyages d’affaires et de recherche de la communauté universitaire d’environ 33000 tonnes de CO2.

Le tableau suivant synthétise la situation :

| Type | Proportion estimée de voyageurs (2017-2018) | Quantité annuelle de CO2 (tonnes) |

|---|---|---|

| Professeur.s.es associé.s.es | 730 sur 1459 | 4380 |

| Étudiant.s.es à la maîtrise | 3071 sur 12 285 | 18 426 |

| Doctorant.e.s | 1064 sur 2128 | 6384 |

| Stagiaires postdoctoraux | 294 sur 294 | 1764 |

| Professionnel.les de recherche | 322 sur 644 | 1932 |

| Total | 32 886 |

Tableau 2: Émissions de GES estimées pour des voyages en avion par les membres de la communauté de l’UdeS (2017-2018)

Cette quantité de GES produite annuellement par l’UdeS (et qui ne cessera pas d’être produite dans un avenir prévisible) est non-négligeable si l’on compare que les émissions totales rapportées dans son bilan des émissions de GES est de 6801 tonnes de CO2 (Stratégie énergétique Horizon, p.4)!

À titre de comparaison, un voyage aller-retour Montréal-Paris engendre environ 4 tonnes de CO2, ce qui correspond à une distance annuelle parcourue en automobile de 15 000 km toujours selon grille d’évaluation des GES du programme de compensation. Un bilan carbone peut rapidement s’entacher s’il l’on additionne ces voyages! Ceci explique en partie pourquoi les voyages en avion déséquilibrent à ce point le bilan carbone de l’établissement.

De là l’importance des mesures de compensation pour l’atteinte d’une carboneutralité, un objectif majeur de l’UdeS. Bien que, de réduire à la source demeure une stratégie plus efficace, elles font office de stratégie complémentaire puisque ces émissions ne cesseront point d’être produites. Comme toute institution d’enseignement supérieur, l’UdeS incite ses employé.es, chercheuses et étudiant.es à partager leurs expertises pour rayonner à plusieurs niveaux d’ordre municipal, provincial, national et international.

COMPENSATION CO2 ÉCOTRIERRA – UdeS ; un programme de compensation carbone à améliorer

Depuis peu, l’UdeS s’est dotée d’un programme de compensation volontaire de carbone en partenariat avec ECOTIERRA. Lorsque vous achetez un crédit carbone, celui-ci permet le financement de la recherche et du déploiement des technologies en développement durable, un crédit carbone certifié et la plantation d’un arbre sur le campus. Toutefois, la maigre popularité de ce projet, auprès de la communauté universitaire, exprime l’insuffisance de l’incitatif pour améliorer les pratiques, et surtout d’atténuer l’impact des émissions indirectes dues aux voyages. D’autres universités comme l’Université Laval ou l’UQAC possèdent aussi leur propre programme de compensation carbone volontaire. L’Université Laval fait usage de l’argent économisé grâce à l’efficacité énergétique pour compenser les émissions du champ d’application 3. D’ailleurs, plusieurs universités européennes se sont dotées de politiques de transports d’achats ambitieuses! Par exemple, l’Université d’Utrecht compense en totalité les émissions de tous les vols d’avion de ses employé.es à l’aide d’un fonds dédié aux déplacements. Un exemple dont l’UdeS pourrait s’inspirer.

Responsabilités partagées et propositions de politiques

Il est de la responsabilité de l’entité ou de la personne qui a causalement engendré ces émissions de les réduire et/ou compenser. De plus, selon les engagements en développement durable de l’UdeS, il serait incohérent et non-intègre de ne pas les comptabiliser rigoureusement, de les réduire et de les compenser. Ma proposition est que l’établissement construise une politique aux critères transparents établissant un barème du nombre moyen de voyages nationaux et transcontinentaux, ce qui établirait par le fait même, mais en partie, les critères d’admissibilité pour un remboursement des compensations carbones. De cette manière, des fonds seraient automatiquement débloqués pour les voyages du personnel en recherche jusqu’à concurrence d’un certain nombre moyen de voyages par chercheur répondant à des critères usuels de remboursement. Par exemple, si un chercheur effectue davantage de voyage pour la recherche que le nombre accordé, alors les frais de compensation carbone seront à payer de sa poche.

Bref, il a été montré que le bilan carbone de l’UdeS (qui est utilisé pour orienter ses politiques) n’est pas suffisamment exhaustif, ce qui entraîne une connaissance inadéquate des ses impacts environnementaux. En quantifiant, ne serait-ce que d’une façon conservatrice, les émissions carbones dues aux voyages d’affaires et de recherche, nous avons pu constater le poids non négligeable d’un type d’émissions indirectes dans un bilan carbone. Il est de la responsabilité de l’établissement de compenser ces dernières selon des critères favorables pour les jeunes chercheurs.es et le personnel en recherche jusqu’à concurrence d’un certain nombre moyen préalablement établi.