Par Cesar Santos.

Le 23 octobre dernier, Chantal Pouliot (Université Laval) a lancé le cycle de conférences sur L’éducation citoyenne aux controverses sociotechniques à l’Université de Sherbrooke. Elle nous a invités à réfléchir à partir de deux controverses dans la ville de Québec, deux histoires qu’elle documente depuis quelques années et qui sont encore en effervescence. Si vous avez manqué cette conférence, vous pouvez visionner une rediffusion.

Imaginez votre maison, vos outils et votre auto recouverts d’une poussière rouge provenant du Port de Québec et qui se dépose sur tout un quartier de la ville. Imaginez également des citoyens d’un autre quartier qui se réveillent chaque matin en respirant les odeurs étranges émises par une usine de peinture. Si vous avez déjà visionné les films Erin Brockovich (2000) ou, plus récemment, La fille de Brest (2015), cela vous donne une idée de la nature de ces deux controverses qui opposent des citoyens inquiets à l’ «establishment ».

Chantal Pouliot n’a pas choisi d’étudier ses cas à distance : elle manifeste ouvertement son implication auprès des citoyens mobilisés. Sa conférence était donc une invitation à réfléchir à la posture de la chercheuse et du chercheur : détachement ou engagement? Elle nous a aussi fait réfléchir à deux thèmes qui lui sont chers : l’expertise citoyenne et les façons d’enseigner les controverses sociotechniques.

Expertise citoyenne

De quelle façon les citoyens participent-ils aux débats socioscientifiques? Pouliot propose d’utiliser une classification de Michel Callon afin de distinguer trois grandes façons de répondre à cette question :

1) Selon le « modèle du déficit », les citoyens « s’associent » aux scientifiques. Ce sont ces derniers qui ont le contrôle sur la production des savoirs. Les scientifiques informent et « éduquent » la population dans un mode unidirectionnel.

2) Selon le « modèle du débat », les citoyens ont des opinions et des connaissances locales qui peuvent contribuer à problématiser de façon plus riche la situation. Les scientifiques gardent toutefois le monopole de la production de connaissances scientifiques.

3) Selon le modèle de « coproduction des savoirs », les citoyens impliqués peuvent interagir de façon soutenue avec des scientifiques dans la production de connaissances cruciales sur l’enjeu. Ils n’ont pas à attendre passivement que les scientifiques produisent des connaissances pour eux.

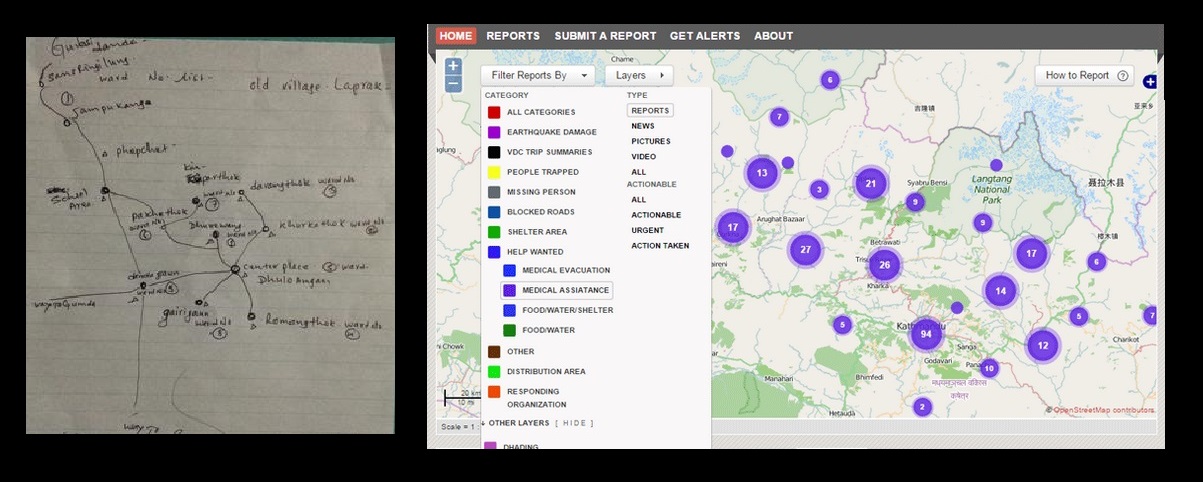

Les deux controverses documentées par Pouliot représentent des cas du modèle de coproduction. Dans le cas des poussières venant du Port de Québec par exemple, les citoyens ont recensé la littérature scientifique sur le sujet, recueilli des échantillons de poussières et procédé à des analyses chimiques. Ils ont aussi fait valoir leur démarche et leurs conclusions devant les tribunaux et les organismes gouvernementaux. Ils maintiennent aussi un site web qui foisonne d’informations. Leur combat continue, mais il semble « mener à bon port ».

Ces exemples d’implications érudites laissent songeurs. Une forte proportion de nos concitoyens semblent croire aux modèles du déficit ou du débat. Combien sont-ils à être freinés dans leur implication puisqu’ils ne croient pas en leur propre capacité à (co)produire des connaissances qui rivalisent avec celles des experts accrédités?

Enseigner les controverses

Peut-être qu’une piste pour éveiller les coproducteurs de savoirs qui sommeillent chez nos concitoyens passe par l’éducation : enseigner les controverses socioscientifiques à tous les niveaux scolaires pourrait démystifier le phénomène et mieux outiller chacun à prendre sa place dans les discussions et les mobilisations. Ce serait une façon de lutter contre le scientisme tout en faisant bien comprendre que ces controverses ne sont pas des concours de popularité où toutes les opinions se valent.

Pouliot étudie comment enseigner les questions controversées. Dans sa conférence, elle nous a indiqué quelques possibilités didactiques comme l’approche des îlots interdisciplinaires de rationalité, l’utilisation du jeu Decide, une visite au Palais de justice pour assister aux audiences d’un recours collectif et le visionnement d’un documentaire, comme le Bras de fer sur le cas des poussières rouges (sortie prévue au début 2018).

L’insertion des questions controversées en classe ne fait toutefois pas l’unanimité. Dans un article très intéressant, Glen Aikenhead soutient que les enseignants sont largement favorables à l’idée, mais qu’ils ne se sentent pas outillés pour le faire. D’autres contraintes sont souvent mentionnées : manque de temps, évaluation du ministère et opposition des parents.

Il est impératif de trouver des moyens d’assouplir ces contraintes et d’outiller les enseignants. Après tout, une meilleure éducation aux controverses sociotechniques semble pouvoir aider nos sociétés du risque à éviter bien des écueils et ainsi arriver, sans trop d’incidents, « à bon port ».

Cycle de conférence sur l’éducation citoyenne aux controverses socio-techniques.

Cette conférence de la Pre Chantal Pouliot s’inscrit dans un cycle de conférences de la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique. Si vous désirez assister aux prochaines, n’hésitez pas à visiter cette page!

Mes remerciements vont à Jérémie Dion, Jordan Girard et François Claveau pour leurs nombreuses suggestions sur ce billet.

Cesar Santos est professeur de chimie au collégial. Dans le cadre de son doctorat en éducation à l’UQTR/UQAM, il est stagiaire à la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique.